Dal fondale una perla: la storia di Althea Gibson

“I always wanted to be somebody”

(ho sempre voluto essere qualcuno)

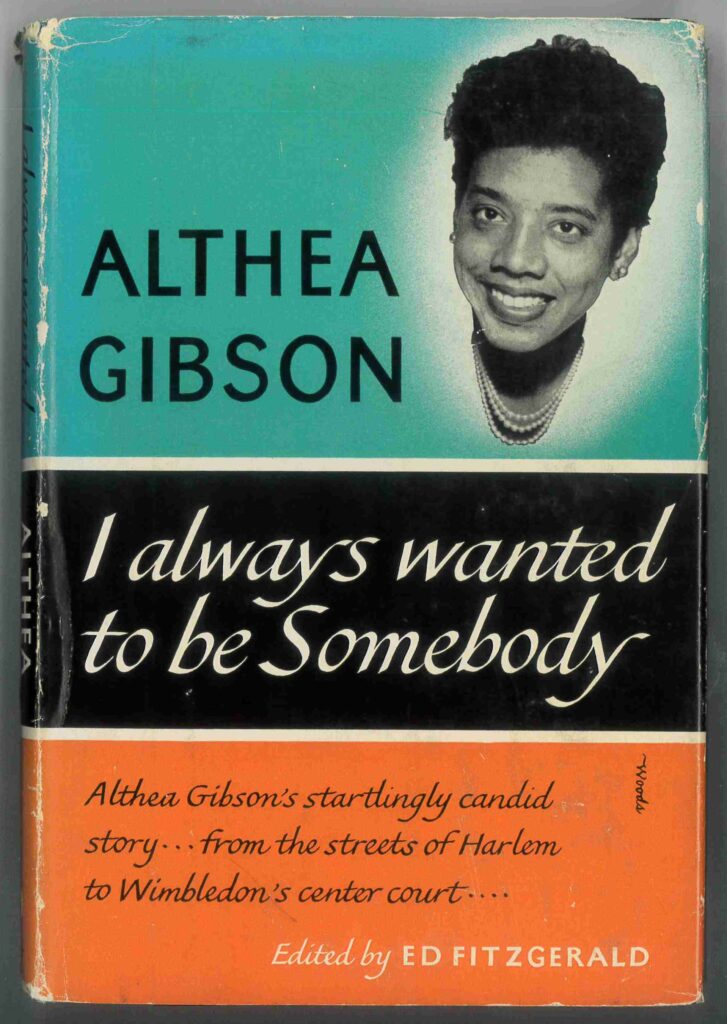

Recita così il titolo che Althea Gibson scelse per la sua autobiografia, pubblicata nel 1958, poco dopo il suo secondo trionfo a Wimbledon. Non è certo un segreto che sia riuscita nel suo intento: la Gibson fu, infatti, undici volte campionessa di Slam tra singolare, doppio e doppio misto. Eppure, limitarsi a una mera elencazione dei trofei in bacheca sarebbe estremamente riduttivo, considerando l’eccezionale impatto che il suo passaggio ebbe sul mondo dello sport e non solo. Althea Gibson fu una vera e propria apripista, una ‘trailblazer’ come si direbbe “dalle sue parti”, molto più di una semplice tennista: la prima atleta afroamericana a partecipare agli U.S. National Championships (1950), quelli che oggi chiamiamo US Open; la prima a vincere un torneo del Grande Slam, il Roland Garros del 1956; la prima a imporsi come n.1 della classifica mondiale.

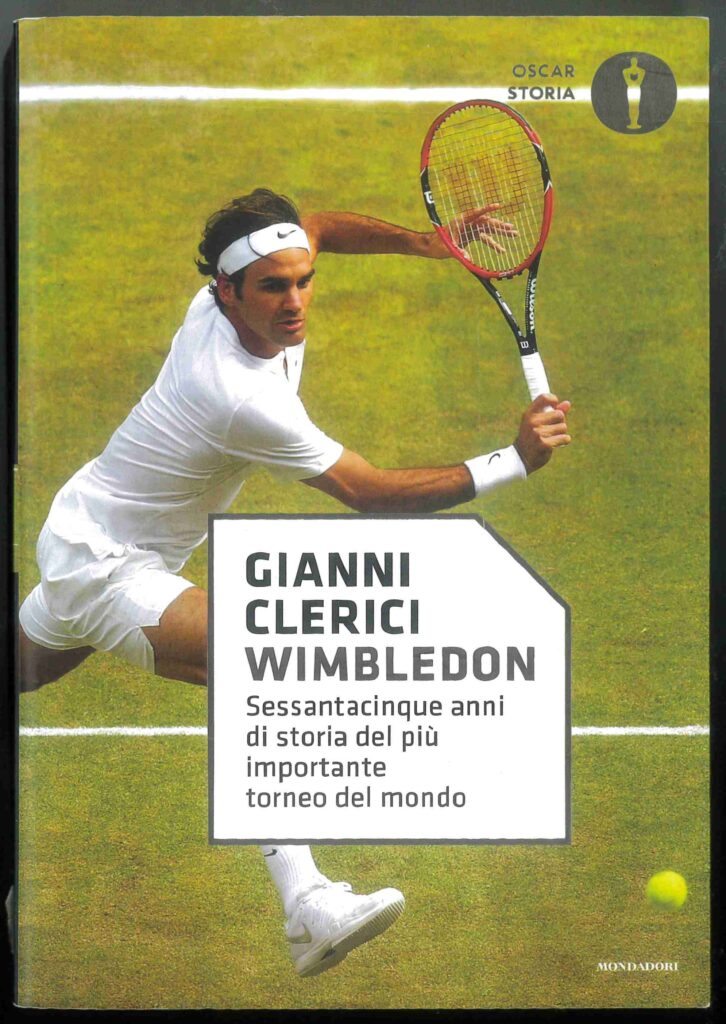

Di seguito sono riportati alcuni passi tratti da: “Althea Gibson. La prima nera a vincere Wimbledon”, ritratto scritto da Gianni Clerici nel 1958 sulle colonne de Il Giorno. Il testo integrale è stato ripubblicato nel volume Wimbledon. Sessantacinque anni di storia del più importante torneo del mondo (pp. 54-57), edito da Mondadori nel 2018.

Capitolo 1: il cuore oltre l’ostacolo

Althea Neale Gibson nacque a Silver (Carolina del Sud) il 25 agosto 1927. Tre anni più tardi, la famiglia si trasferì a Harlem, quartiere di Manhattan (NYC), all’epoca non certo il contesto più agevole dal quale affrancarsi. L’esempio che giungeva dalla figura paterna, poi, non aiutava granché in termini di gestione delle emozioni, tant’è che la piccola Althea cercava di evadere da qualsiasi forma di costrizione:

Fosse nata ragazzo, come sperava papà Gibson, Althea si sarebbe tirata fuori da Harlem boxando. Papà l’allenava lo stesso, affondava il guantone nelle sue costole magre: soltanto il divieto del fight tra dame lo indusse ad abbandonare l’educazione e, da quel momento, si occupò di lei per pigliarla a cinghiate, a ogni mancanza.

Erano cinghiate quasi tutti i giorni. Si faceva vedere a scuola per il basket o il softball, Althea, e passava la vita sui marciapiedi, a rubacchiare. Per raggiungere la fiera di Coney Island affittò una bicicletta, svoltò l’angolo, la rivendette a un ciclista, e chiamò un taxi. Anche dagli zii andava volentieri. Fabbricavano alcol di contrabbando, e al ritorno, papà lasciava la cinghia per metterle due dita in gola. Se l’aveva fatta proprio grossa, si infilava nella metropolitana, e ci passava la notte, tra Cortlandt Park e Lots Avenue.

Sugli undici anni, si rese conto che i servizi sociali offrivano un dormitorio con letti e vere lenzuola, e se ne andò dalle tre stanze della 143a strada, dove la famiglia era giunta dal South Carolina, scacciata da tre grami raccolti di cotone.

Eh già, la 143a strada: un salto avanti di quasi un secolo e oggi quella via si chiama “Althea Gibson Way“, inaugurata il 25 agosto del 2022, quello che sarebbe stato il giorno del suo novantacinquesimo compleanno, in presenza di un pubblico in festa:

Un’infanzia ruvida, insomma, quella di Althea, fatta anche di tanti impieghi saltuari e spesso mal sopportati:

Cominciò a lavorare, e fece la cassiera, il fattorino, il liftier, l’operaia di una fabbrica di bottoni e la spennatrice di polli. Svuotare le bestie dalle interiora non la disgustava affatto. Aveva troppa fame. Dall’ultimo, certo il migliore, di questi lavori fu licenziata per non aver resistito al desiderio di sentire Sarah Vaughan, che cantava lì vicino. Sarah restò, insieme a Sugar Ray Robinson, il pugile, uno dei suoi idoli per tutta la vita.

Capitolo 2: il fascino della divisa

Sugar, e la moglie Edna Mae, divennero addirittura suoi amici, l’aiutarono sempre, lui le comprò un sassofono, una volta. Un altro uomo in vista, Buddy Walker, il direttore della Harlem Society Orchestra, fu invece il primo a intuire in lei il talento della grande giocatrice, vedendola impegnata a paddle tennis, il gioco con le racchette di legno dei bambini poveri. Non solo le regalò una vera racchetta con le corde, Buddy, ma la condusse all’Harlem River Tennis Court e le pagò le prime lezioni di Fred Johnson, il maestro monco.

In questo contesto avvenne un decisivo cambio di mentalità nella testa di Althea, che scoprì che il mondo non era fatto soltanto di nemici e scocciature e che le energie potevano essere incanalate nella giusta direzione:

Il tennis non era proprio nel mio stile, ma le maniere educate del gioco, che all’inizio mi erano parse ridicole, iniziarono pian piano ad affascinarmi. Lo stesso avvenne con i graziosi vestiti bianchi. La mia competitività mi cacciava nei guai, tanto che, quando la partita si metteva male, mi ostinavo a voler fare a botte con l’avversario. Mi resi conto, però, che su un campo da tennis era richiesto un certo tipo di comportamento, anzi lo si esigeva: decisi, dunque, che era il caso di attenermi al programma. Dopo qualche tempo, iniziai a capire di poter scendere in campo come una signorina immacolata, di bianco vestita, esser gentile con tutti e giocare comunque come una tigre, prendendo a schiaffi la pallina. Ricordo di essermi immaginata quasi come un matador che scende nell’arena. Vestito di tutto punto. Facendo inchini in ogni direzione. Seguendo la sofisticata etichetta alla lettera, ma con in testa nient’altro che trafiggere il ventre del Toro con quella spada e porre fine alla sua esistenza una volta per tutte. Devo aver preso quest’immagine da un qualche film che ho visto.

[Citazione tratta da Althea Gibson, I always wanted to be somebody, New York, Harper & Brothers, 1958, p. 29. Traduzione di chi scrive]

Capitolo 3: manifesta superiorità

Le stagioni passavano e la dodicenne precoce che se la cavava con le racchette in legno del paddle tennis si trasformò in un’adolescente fuori dal comune, che giocava un serve&volley spudorato e martellava gli avversari dall’alto del suo metro e ottanta centimetri. La ragazza si stava facendo un nome e nel giro di qualche tempo se ne sarebbero accorti in tanti. In quegli anni, i tennisti neri non avevano nemmeno accesso ai tornei di qualificazione, figuriamoci ai campionati nazionali americani: per loro esisteva persino una federazione separata, l’ATA (American Tennis Association, attiva tutt’oggi per promuovere integrazione e tolleranza). La svolta venne nel 1950, quando alcune circostanze (e l’avvento di un angelo custode) favorirono l’ascesa di Althea verso i palcoscenici che le spettavano di diritto:

La disciplina quotidiana della scuola e del court condusse Althea al successo nei campionati dell’American Tennis Association, la federazione nera, e le valsero tre righe, di numero, sul «New York Times».

Sempre a New York, fu ammessa a due tornei indoor della vecchia Armory, e finì per due volte nelle prime otto. Una ragazza con la pelle bianca, al posto suo, sarebbe stata immediatamente scoperta e contesa da dirigenti e università, giornalisti e organizzatori. Althea dovette aspettare che Alice Marble [n.d.r. un’ex giocatrice bianca] attaccasse l’establishment con un violento articolo su «American Lawn Tennis» che iniziava così: «Cosa pensate delle mutandine di Gussie Morgan?». Erano, quei cache-sexe intessuti in lamé, un argomento meno scomodo della congiura contro Althea.

La simpatia della Marble le dette coraggio, la spinse a inviare una nuova iscrizione, puntualmente respinta. Inatteso, l’aiuto le giunse dall’Orange Lawn Tennis Club, un circolo di grandi tradizioni, e il meccanismo si mise in moto, fino a condurla a Forest Hills, prima ragazza di colore negli spogliatoi delle bianche e, presto, negli incontaminati recinti verdi.

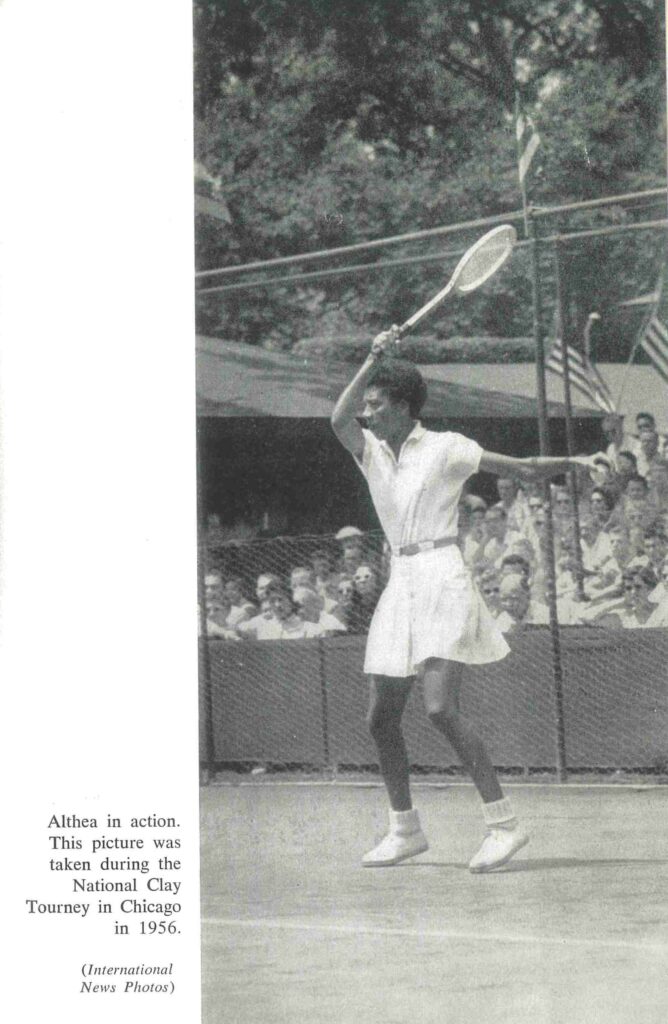

Quel suo esordio fece rumore, se ne parlò su quotidiani locali e internazionali, così com’era avvenuto nel 1947 con il debutto di Jackie Robinson nella lega di baseball con i Brooklyn Dodgers. Negli anni successivi la carriera di Althea stentò a decollare, fino al fatidico 1956, quando prese il via un periodo d’oro, che la vide vincere in rapida successione un Roland Garros (1956), due Wimbledon (1957-58) e due U.S. Nationals (1957-58), finendo sulla copertina di Time Magazine prima e Sports Illustrated poi:

Il suo primo, grande torneo fu Roma, poi venne Parigi e infine, nonostante l’accoglienza glaciale del pubblico, Wimbledon. Althea servì più forte e attaccò prima di Darlene Hard, una ragazzotta americana bianca e rosa e potente. Vinse in cinquanta minuti, fece una bella riverenza alla regina Mary, e conversò amabilmente con lei. La sera, ripeté per benino il discorso che aveva mandato a memoria, si lasciò convincere a cantare due canzoni con la sua voce da educata professionista, e infine si buttò a ballare.

«C’è un lungo cammino» scrisse «tra un ballo con il duca di Devonshire, e l’essere scacciata da un bowling, a Jefferson City, Missouri, per il colore della tua pelle».

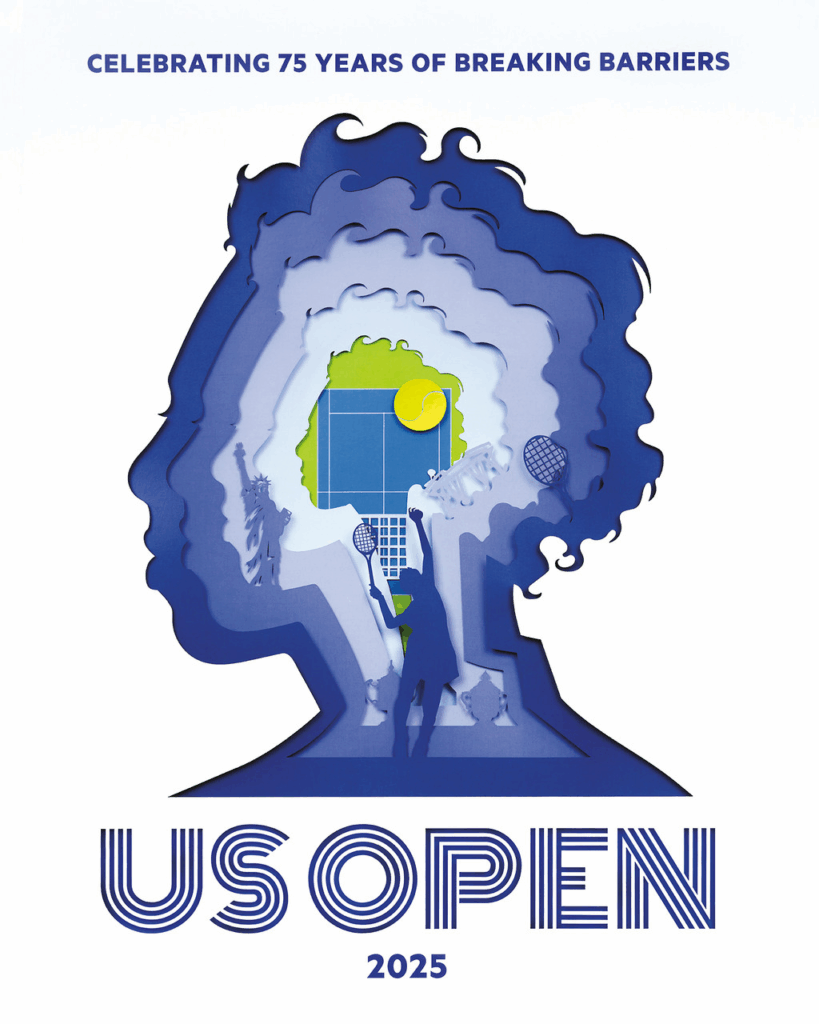

Tornando all’attualità, il manifesto ufficiale dello US Open 2025 è dedicato alla figura rivoluzionaria di Althea Gibson, a 75 anni dal suo esordio sui campi di Forest Hills: ideato dall’artista Melissa Koby, il poster è un invito a rompere ogni tipo di barriera, nel segno di una combattente nata, nel segno di Althea.